Thanks to Rainer Schneider

Mäkeln zwecklos Das Konzert von Roger Waters in der Schleyerhalle

Viele sind”s nicht, die sich auf die Fahne schreiben können, das Gesicht der Rockmusik epochal verändert zu haben. Der Bassist Roger Waters, neben David Gilmour das zweite Mastermind der britischen Band Pink Floyd, gehört gewiss zu ihnen. Erratisch stand seine Band mehr als ein Vierteljahrhundert lang in der Landschaft als Markstein des Progressive Rock. Legion sind die Lieder, die auf den ersten Alben der Band Ende der sechziger Jahre mit psychedelischer Orgiastik, in den beginnenden siebziger Jahren mit hymnischem Bombast und zum Ende der siebziger mit der titanischen Wucht des später als “Rockoper” apostrophierten Albums “The Wall” Musikgeschichte prägten. Mehr noch: Die Musik und die Texte Pink Floyds haben auch die Geisteshaltung nicht nur einer Generation mitgeprägt.

Was diese Band für die Musikgeschichte leistete, war ein kleines Wunder, übertroffen nur von dem noch mirakulöseren Umstand, dass es diese Exzentriker (vom frühen Abgang Syd Barretts einmal abgesehen) so lange zusammen ausgehalten haben. Erst 1983, als Pink Floyd das Album “The final Cut” vorlegte (es war de facto schon ein Soloalbum von Roger Waters), trennten sich die Wege der beiden Floyd-Lenker Gilmour und Waters endgültig. Die zwei noch folgenden, unter Gilmours Regie eingespielten Floyd-Alben “A momentary Lapse of Reason” und “The Division Bell” waren nichts mehr als klischeetriefender Altherrenrock. Und das war”s dann mit dem Kapitel Pink Floyd im großen Sagenbuch der Musikgeschichte.

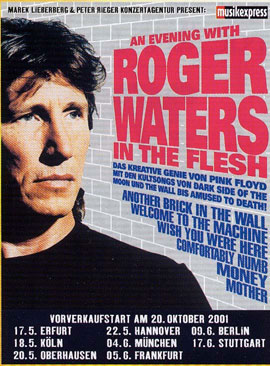

Aber weil sie nicht gestorben sind (allenfalls Syd Barrett im künstlerischen Sinne, der, von den ganzen Exzessen grenzdebil geworden, inzwischen wieder bei seiner Mutti wohnt), leben sie noch heute. Roger Waters wollte sich allerdings eigentlich längst ins Private zurückziehen. Aber dann ließ er sich – heißt es – doch dazu überreden, wieder auf Tour zu gehen. Im Juli 1999 stand er nach zwölf Jahren Abstinenz erstmals wieder auf der Bühne, und weil die ganze Sache so erfolgreich war, machte er weiter.

Am Montagabend nun führte ihn seine jüngste Europatournee in die Stuttgarter Schleyerhalle. Eine feine Bühnenshow hat er mitgebracht. Hochhauspanoramen scheinen es Roger Waters aus unerfindlichen Gründen dabei besonders angetan zu haben. Immer wieder werden sie auf die Leinwand hinter der Bühne projiziert – mal mit dem aus dem Film “The Wall” berühmt gewordenen Schwein, mal als verloren wirkende Turmsilhouetten, an das Gotham City aus den Batman-Comics erinnernd, mal werden die Wolkenkratzer von einer blutigen Soße umflossen. Daneben gibt es Videoeinspielungen aus “The Wall” zu sehen und Filmschnipsel aus den frühen, wirklich frühen Tagen Pink Floyds, seltsame, Niki de Saint-Phalles “Nanas” nachgebildete Männerfiguren, die über die Leinwand schweben, und allerlei Skurriles mehr. Dazu kommt ein klarer Surroundsound, mit dem die Halle beschallt wird und in den immer wieder Soundschnipsel eingespielt werden, sowie eine ausgeklügelte Lichtregie. Das Ganze ergibt ein sauberes audiovisuelles Zusammenspiel. Eine feine Illusionsmaschinerie setzten Roger Waters und seine Band im Laufe dieses über dreistündigen Konzerts in Gang.

Zum Auftakt thront Waters auf einem Podest, das vor der Leinwand aufgebaut ist. Der auch körperlich große Mann hat seinen Bass umgeschnallt (zwischenzeitlich wird er auch noch Gitarre spielen), während seine über fast alle musikalischen Zweifel erhabene Band (allen voran Andy Wallace am Keyboard und die Gitarristen) “In the Flesh” intoniert, das Titelstück von “The Wall”. Es folgen “Another Brick in the Wall Pt. II” und Mother” aus dem gleichen Album. Danach spielen sie “Southampton Dock” von der Platte “The final Cut”, ein beifallumrauschtes “Set the Controls for the Heart of the Sun” aus “Saucerful of Secrets”. Schließlich folgen “Shine on you crazy Diamond”, “Welcome to the Machine” und “Wish you were here”.

Nach der Pause – rund einhundert Minuten sind hier schon vorbei – spielt Waters “Time” und “Money” (Letzteres endlich auch einmal in einer etwas freieren Interpretation). Und somit wäre kreuz und quer durch fast alle Alben das ganze Panoptikum der Pink-Floyd-Megaerfolge abgearbeitet. Nichts aus dem Repertoire der Band lässt Waters aus. Und er kann ja auch aus einem riesigen Fundus schöpfen. Allein, man fragt sich, wann Waters endlich einmal anfangen möchte, Stücke aus seiner Komponistenzeit nach Pink Floyd zu spielen. Viertel nach zehn zeigt die Uhr schließlich, als Roger Waters erstmals eins seiner eigenen Werke spielt. Aber ein paar sind es nur, “Bravery of being out of Range” etwa oder “It”s a Miracle”. Denn zum Abschluss des Konzerts, da spielt er dann doch wieder Pink Floyds “Comfortably Numb”, bei dem seine Gitarristen sich auf dem Podest noch einmal mit Soloauftritten austoben dürfen und der Mann an den Lichtreglern nochmals alle Register zieht.

So könnte man also mäkeln: über die Liedfolge in der Schleyerhalle, die fast identisch ist mit der auf Waters” zwei Jahre altem Livealbum “In the Flesh”; über das Podest im Hintergrund, das nur beim ersten und letzten Song zum Einsatz kam und ansonsten die restlichen drei Stunden lang den Blick auf die Leinwand verdeckte; oder über die drei Sängerinnen. Schon bei “Mother” fiel auf, dass sie die Klassiker nicht zwangsläufig aufwerten, sondern ein Stück weit hin in Richtung Schmusepop nivellieren. Und Schmusepop, das ist eine Art von Musik, die Pink Floyd bestimmt nie beabsichtigt hatte. Man könnte Roger Waters schließlich vorwerfen, dass er das Repertoire seiner alten Band zum Zwecke der eigenen Gewinnmaximierung (autsch, denkt man sich angesichts der Eintrittspreise von 77 Euro) nun ausschlachtet.

Aber lassen wir”s und halten wir”s mit den achttausend Menschen, die es am Montagabend aus guten Gründen vorgezogen haben, an einem glutheißen Tag in die noch heißere Schleyerhalle zu kommen: um sich die legendären Songs einer gigantischen Band anzuhören. Auch wenn sie nur noch von einem verbliebenen Rumpf namens Roger Waters dargebracht werden: musikalische Weltklasse ist das noch immer.

Von Jan Ulrich Welke

Sent in by Karl H. Bendix

Thanks to Jens Libach

Das Beste von Pink Floyd: Der Sänger und Bassist Roger Waters war zu Gast in der ausverkauften Stuttgarter Schleyerhalle Ein Heimatloser auf Spurensuche im Reich der Tiere

Der Mensch ist ein Tier. Die Frage ist nur, welches: Hund, Schwein oder Schaf? Hunde, aggressiv und anpassungsfähig, jagen im Rudel, und Schweine trachten nach tyrannischer Macht – über die Schafe. So kann die Welt sehen, wer sie mit den Augen von Roger Waters betrachtet.

VON BERND HAASIS

Vergleiche und Worte sind präzise gewählt, wenn Waters sich dem irrationalen Wesen Mensch nähert und dabei Urängste und Entfremdung aufspürt – immer verbunden mit der Frage, ob der Wahnsinn dies- oder jenseits der Schallmauer wohnt, in die er seine Beobachtungen musikalisch einbettet.

Zum ersten Mal seit dem Split von Pink Floyd ist Waters auf Tournee durch Deutschland. Und die Trennung wirkt nach. Wie die Kunstfigur Pink in “The Wall” (1979) baute auch der reale Waters eine Mauer – doch er zog sich nicht dahinter zurück, sondern erklomm sie im Streben nach musikalischer Alleinherrschaft. 1983, nach dem Album “The Final Cut”, zerbrach die Band.

Verkehrte Tierwelt: Als der zum Schwein mutierte Hund das Blöken verbieten wollte, stellte er fest, dass er nicht von Schafen umgeben war. Während David Gilmour, Rick Wright und Nick Mason bald wieder bombastische Live-Spektakel inszenierten, blieb von Waters” gigantischer Aufführung von “The Wall” am Potsdamer Platz vor allem die schiere Größe – wegen der vielen Gäste fehlte die musikalische Linie.

Doch die Fans haben den 58-Jährigen nicht vergessen. Die bestuhlte Schleyerhalle ist ausverkauft, und mit dem ersten Ton von “In The Flesh” hat Waters, selbst am Bass, sie hinter sich. Er spielt Pink-Floyd-Klassiker von “The Wall”, “Dark Side Of The Moon” und “Wish You Were Here”, überrascht aber auch mit dem psychedelischen “Set The Controls For The Heart Of The Sun” und dem komplexen “Dogs”.

Die charakteristischen Gitarrenparts von David Gilmour teilen sich zwei Mann. Snowy White, bekannt von seiner Arbeit mit Peter Green und Thin Lizzy, verleiht den Soli mit perlendem Klang eine eigene Note. Sein Kollege hingegen hält sich Ton für Ton ans große Vorbild. Ein passabler Kopist, der nicht nur bei “Shine On You Crazy Diamond” an seine Grenzen stößt.

Keyboarder Andy Wallace ahmt Rick Wrights psychedelische Synthesizer verblüffend ähnlich nach, der Drummer hingegen hat sichtlich Mühe, auf so unnachahmliche Weise hinter dem Beat zu bleiben wie Nick Mason. Natürlich kann diese Band kaum mehr sein als eine exzellente Coverband, und so sind es vor allem die wohlbekannten Stücke und die leibhaftige Begegnung mit Waters” unverkennbarer Stimme, die den Funken überspringen lassen.

Nach zwei Stunden schert Waters aus seinem Rückblick aus und spielt Stücke von “Amused To Death” (1992), seinem inhaltlich ausgereiftesten Solo-Album. Ein Affe vorm Fernseher erscheint auf der Leinwand und Waters singt: “It all makes perfect sense / expressed in Dollars and Cents”, während er den Nahostkonflikt biblisch analysiert, das Massaker an den Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens reflektiert und dem Konsumwahn höhnt. Jetzt gewinnt Waters an eigenem Profil, wird die Band zur Einheit, die frei aufspielt.

Sichtlich beflügelt kehrt sie zu den Klassikern zurück, und bei “Brain Damage” gibt es kein Halten mehr: Die Menschen stehen von den Sitzen auf und strömen zur Bühne, um Waters und seine Band zu feiern. Sie werden belohnt mit einer grandiosen Fassung von “Comfortably Numb”, gekrönt durch ein Gitarren-Duell. Ein großer Moment – doch Waters wäre nicht Waters, wenn er es dabei belassen würde. Er hat noch etwas zu sagen. Im einzigen neuen Titel des Abends singt er: “I shall be free” und benennt die Bedingung: “When my ego lets go.”

Fast scheint es, als habe er Frieden geschlossen mit sich und der Welt. Und vielleicht sogar mit jener Band, die ihn heimatlos machte, als er sie zum Instrument seines Weltschmerzes zu biegen versuchte.

Der Mensch ist ein Tier. Die Frage ist nur, welches. Roger Waters schrieb schon 1977: “Any fool knows a dog needs a home”.

Sent in by Karl H. Bendix